ハル・クレメント(Hal Clement)の短編は3本しか邦訳されていないのだが、そのひとつ。なお、この記事ではネタバレに全く配慮していないので注意。

- 初出:Astounding Science Fiction, September 1956

- 邦訳:山高 昭=訳, 『SFマガジン』1972年9月号(No. 163)イラスト=中島靖侃

- 原著収録先(現在入手が容易なもの):The Best of Hal Clement / Small Changes

あらすじ

月面探査中の宇宙飛行士リッジング(Ridging)とシャンダラ(Shandara)の2人組は、発見された月の磁極があると思われるプラトン・クレーターに辿り着くと、その縁(周壁)を越えて内平原に徒歩で降りていった。するとクレーターの底では、なぜか巻き上がった砂塵が視界を遮るほど浮遊していた。リッジングは、それが太陽から飛来する陽子によって正電荷に帯電した、砂塵と地面との反発によって生じた現象であることを見抜く。

「よし。仮に太陽から陽子が来ているとしよう。その陽子は、この月面に到達している――月には磁場はあっても大気はないから、実際上はその全部が到達していることになる。月面物質は、この世で最高に悪い電気伝導体の一つだから、ふつうなら地面にある砂塵は電荷をもらって、それを帯電したままになる。すると、親愛なる生徒さんよ、同じ電荷を持った粒子はどうなるね?」

「お互いに反撥するな」

「よくできました。では、高さ数キロの周壁で囲まれた百キロの円がすっかり帯電したとしたら、そこにある砂塵はどうなると思うかね?」

ハル・クレメント「月面のキス」, 山高 昭=訳, 『SFマガジン』1972年9月号(No. 163), p. 102

そんな最中に、彼らのヘルメットのフェイスシールドも砂塵に覆われてしまう。周囲の砂塵と反対となる負電荷を帯びたため、塵が吸着したのだ。視界を奪われた彼らは、透明な標本袋(specimen bag)を雑巾代わりにして何とか拭き取ろうとするが無駄に終わる。次に、宇宙服の空気乾燥器用の乾燥剤カートリッジ(塩化カルシウム)から取り出した水分を標本袋につけて拭き取ることで一時しのぐも、塩化カルシウムが乾いてしまい継続使用ができなくなる。リッジングは最終的に、標本袋を破いて広げると自分のフェイスシールドに被せ、それをシャンダラのフェイスシールドとこすり合わせることで、片方のフェイスシールドに正電荷を帯びさせて塵を反発させることに成功した。そうして視界を得たほうがもうひとりの手を取って進むことで、クレーターの周壁上まで無事に戻ることができたのであった。

メモ

原題の「dust rag」は「埃を払うのに用いる布」つまり「雑巾」という意味。月の塵(レゴリス)によって生じる帯電現象との悪戦苦闘を描いた作品だが、注目すべきは書かれたのが1956年と、本格的な月探査が始まる前である点だ。ルナ2号の月面衝突が1959年、ルナ9号の月軟着陸が1966年、アポロ11号の有人着陸が1969年である。

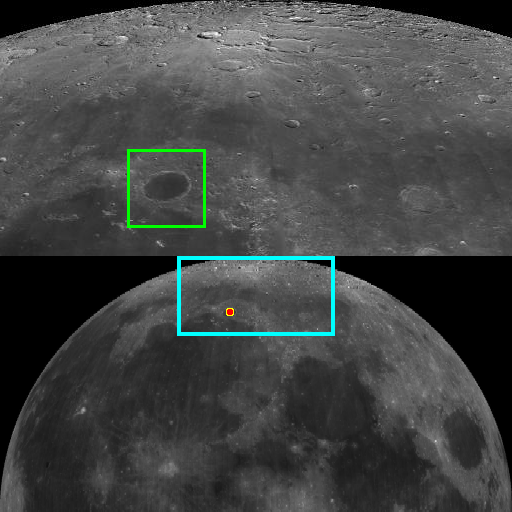

なお、邦訳中の表記「プラトー」というのはプラトン・クレーター(Plato)のことで、高原や台地を意味する「plateau」ではないので注意。そして作中ではここが月の「磁場の南極」となっている設定だが、プラトン・クレーターは以下の画像のように月の北部にあるので妙だ。「月の北にいわば棒磁石のS極がある」ということなら分からなくもないが、そんな回りくどい表記をする必要はないだろう。原文を確認したがやはり「south magnetic pole」なので南磁極になってしまう。クレメントのミスだろうか。ちなみにその後の探査で、そもそも現実だと月の磁場はきわめて微弱なことが判明しているので、本作の設定は成立しなくなってしまった。

File:Lunar crater Plato.png - Wikimedia Commons

以下は1979年に出たクレメントの短編集 The Best of Hal Clement の著者あとがきより抜粋。

Nearly a quarter of a century ago there appeared in The Strolling Astronomer, the official organ of the Association of Lunar and Planetary Observers, a report to the effect that some of the craterlets on the floor of Plato were sometimes visible and sometimes not with the same instrument under apparently identical conditions of atmospheric transparency and seeing. I submitted a very brief paper to the same journal suggesting that electric effects might raise dust from the crater floor, and that this might also account for some anomalous occultation effects reported in the same publication. The suggestion met with a deafening silence in professional circles, but it did provide a story background. In “Dust Rag” I assumed a local Lunar magnetic field to provide a focussing effect for charged particles from the solar wind. Isaac Asimov remarked, when he used the story in an anthology for science teachers, that Hal was wrong; the Moon has no magnetic field. I’ll let history settle that one, but I still think the basic idea has merit. Maybe the charge is friction-generated by landslides down the inner slopes of the Plato ringwall, maybe it’s caused some other way. I’d still like to see something quantitative written about it by a competent physicist.

四半世紀近く前、月惑星研究会の機関誌 The Strolling Astronomer に、プラトン・クレーターの一部が、大気の透明度とシーイングが明らかに同じ条件下なのに、同じ装置で見えるときと見えないときがあるという趣旨の報告が掲載された。私は同誌に、電気的な効果によってクレーターの底から塵が舞い上がり、それが同誌で報告されたいくつかの異常な掩蔽効果の説明にもなるのではないか、という非常に簡単な論文を投稿した。この思いつきは専門家の間には沈黙で迎えられたが、ひとつの物語の舞台設定を提供してくれた。私は「月面のキス」で太陽風からの荷電粒子を集束させるため、月に局所的な磁場を仮定した。アイザック・アシモフが科学教師向けのアンソロジー*1にこの物語を採録した際、ハルは間違っている、月には磁場がないのだと書いた。それについては歴史に任せるとして、それでも私はこの基本的な考えには価値があると思う。電荷は、プラトン・クレーターの環になった内壁斜面での地滑りによる摩擦で生じるのかもしれないし、別のしくみで生じるのかもしれない。私はやはり、きちんとした物理学者による定量的な記述を読んでみたい。Hal Clement, "Author’s Afterword", The Best of Hal Clement, 2013(底本1979)

以下は1996年にサイコップ(CSICOP;現CSI)の機関誌 Skeptical Inquirer にクレメントが寄せた記事より。

There are hypotheses, quite testable, on why craterlets on the floor of Plato (a 100-km-wide crater on the moon) are sometimes visible through a giver, telescope and sometimes not, under what seem to be identical viewing conditions. I suggested one, involving magnetic focusing of solar particles, some decades ago in The Strolling Astronomer, organ of the Association of Lunar and Planetary Observers. It produced a resounding silence among professional astronomers. However, I based a science fiction story, “Dust Rag,” on the same idea a few years later, it sold readily, has been anthologized more than once since, and I have been told of its use in secondary school science classes. As far as I know, there has been no attempt to check the hypothesis directly, but the moon’s more recently established lack of a significant magnetic field does make it unlikely. I can live with this.

プラトン(月面にある幅100 kmのクレーター)の底にある小クレーターが、同じように見えるはずの条件下で、なぜか望遠鏡で見えるときと見えないときがあるのかについては、かなり検証可能な仮説がある。私は数十年前、月惑星研究会の機関誌 The Strolling Astronomer で、太陽粒子の磁気集束に伴うものではないかと提案したことがある。この提案は、プロの天文学者の間では沈黙を生んだ。しかし、その数年後に同じアイデアを基にしたSF小説「月面のキス」を書いたところ、すぐに売れ、その後何度もアンソロジーに収録され、中等学校の理科の授業でも使われたと聞いている。私の知る限り、この仮説を直接確認しようとした試みはないが、月には強い磁場が存在しないことが最近になって証明されたため、可能性は低いと考えられる。 私はこれを受け入れられる。Hal Clement, "The Goulden Twig." Skeptical Inquirer 20. 5 (1996): 25-26.

フィクションからファクトへ

さて、ここからは現実の話となる。実は過去のサーベイヤー探査機の観測やアポロ宇宙飛行士からの報告により、「lunar horizon glow(月の地平線の輝き)」という現象が知られている。そこから、月にはいわば「塵の大気」が生じているらしいことが推測されている。以下は1968年にサーベイヤー7号が撮影した月の日没地平線付近の光。

File:20120927 surveyor7-levitating-dust.jpg - Wikimedia Commons

以下は、アポロ17号の船長ユージン・サーナン(Eugene Cernan)がミッション中に月軌道から見えた日の出直前の光の様子を描いた5つのスケッチ。「T-6」「T-3」「T-2」「T-1」というのはそれぞれ分を、「T-5 sec」は秒を表し、太陽が現れ始めるまでの時間を示している。なお、これが掲載された論文にはアポロ17号クルーのハリソン・シュミットとロナルド・エヴァンスのスケッチも載っている。

McCoy, James E., and David R. Criswell. "Evidence for a high altitude distribution of lunar dust." Pergamon Press, 1974.

この光は地球の薄明光線と似ている。微粒子の多い大気中を光が通過するときに見える散乱現象だ。月でも同じように、浮遊している塵による太陽光の散乱だと考えられている。そして大気もない月で塵が浮遊しているのは、静電気を帯びているためだと言われている。ということは、「電気的な効果によって塵が舞い上がる」というクレメントの発想自体は正しかったのだろうか。少なくとも、議論の俎上には載っているようだ。

月、および大気のない天体上における塵の帯電とその移動・輸送のしくみについては、まだ完全に解明されてはいない。だが理論はいくつか提唱されている。「動的噴水モデル(Dynamic Fountain Model)」というのがあり(Stubbs et al. 2006)、それによると太陽からの紫外線やX線は非常にエネルギーが大きく、月の昼側の地表にある塵の原子や分子から電子を叩き出す。そのため塵は正に帯電していき、反発で微粒子が表面から上空へ弾き飛ばされる。 逆に夜側では太陽風の電子が到達するため塵は負に帯電し、同様に上へ弾き飛ばされる。100 mから100 kmもの高さに舞い上がるという記述もあるが、本当だろうか。最終的に塵は地表へ落下し、このプロセスが何度も繰り返されるのだとか。そして明暗境界付近では、昼側と夜側の間に大きな水平電場が形成され、塵の水平輸送が起こる可能性もあるという。

Stubbs, Timothy J., et al. "A dynamic fountain model for lunar dust." Advances in Space Research 37.1 (2006): 59-66.

また、近年注目されているらしいのが「パッチ荷電モデル(Patched Charge Model)」というもの(Wang et al. 2016)。紫外線やX線(光子)そしてプラズマ(荷電粒子)が当たると、塵の粒子表面(の原子や分子)から電子がはじき出され帯電する。このモデルによると、この放出された後の電子が塵の粒子間に存在する微小空洞(マイクロキャビティ)の内壁に再吸収されることで、大きな負電荷が生じて粒子間の反発力を生み、塵の微粒子やその塊が地表から数~10センチメートル程度(月面の場合)跳び上がるのだという。

Wang, X., et al. "Dust charging and transport on airless planetary bodies." Geophysical Research Letters 43.12 (2016): 6103-6110.

実際の観測では、2013年に打ち上げられた月探査機LADEE(Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer;ラディー)に搭載されたペイロードのひとつ「LDEX(月ダスト実験)」が、3 kmから250 kmまでのさまざまな高度で月ダストのモニタリングを実施した。

そして、LADEEの測定データを解析した中国の研究チームからは、明暗境界域のクレーター付近上空で塵の増大を検出したので、そこに局所的な「塵の噴水」があるのではないかという論文が出ているのだが(Xie et al. 2020)、その後に米国の研究チームから出たLADEE解析論文ではそれを否定し、高高度(≫1 km)の塵については静電気による塵の浮揚は寄与していないと結論づけている(Bernardoni et al. 2023)。どうやら浮揚した塵があるとしてもせいぜい地表付近がいいところで、あまり上空までは跳んでいかないということらしい。さて真相はいかに。

……というわけで、月の塵が静電気で浮遊しているのではないかという話自体は1970年代からずっと言われているのだが、その詳細なメカニズムについては未だ仮説段階にあるという状態のようだ(とはいえ素人が論文をいくつか斜め読みしただけなので、詳しく知りたい方は参考文献をあたってほしい)。もっと探査と観測データが増えれば、おのずと分かってくるだろう。

また、月面活動における月レゴリスの厄介さについては、近年でも将来の月探査に絡めて頻繁に言及されている。ユージン・サーナンは、当時のアポロ17号デブリーフィング(帰還後報告)で以下の言葉を残している(例のLRVフェンダー損傷の話題)。

With the loss of one of the fender extensions, any one of them, the dust generated by the wheels without fenders or without fenders extensions is intolerable. Not just the crew gets dusty, but everything mechanical on the Rover is subject to dust. Close to the end of the third EVA, all the mechanical devices on the gate and on the pallet in terms of bag holders and pallet locks and what have you were to the point that they would refuse to function mechanically even though the tolerances on these particular locks were very gross. They didn't work because they were inhabited and infiltrated with this dust. Some could be forced over center. Others just refused to operate even after dusting, cleaning, and a slight amount of pounding trying to break the dust loose. I think dust is probably one of our greatest inhibitors to a nominal operation on the Moon. I think we can overcome other physiological or physical or mechanical problems except dust.

フェンダー拡張部をひとつでも失うと、フェンダーなし、あるいはフェンダー拡張部なしの車輪から出る塵がとてつもないことになります。クルーだけでなく、ローバーの搭載機器すべてが塵にさらされるのです。3回目の船外活動の終わり頃には、ゲートやパレットにある袋ホルダーやパレット固定具などの機械装置がすべて、その特殊なロックの非常に小さい公差にもかかわらず、機械的に機能しないほどになっていました。この塵が入り込んでいたために機能しなかったのです。いくつかは強制的に動かすことができました。その他は、払ったり、掃除したり、塵を取り除こうと少し叩いたりしようが、動作しませんでした。塵はおそらく、月面での正常な作業を妨げる最大の要因のひとつだと思います。ダスト以外の生理的・物理的・機械的な問題は克服できるでしょうが。Gene Cernan, Apollo 17 Commander, Apollo 17 Technical Debrief, 20-12

参考

- ハル・クレメント(Hal Clement) - ameqlist 翻訳作品集成(Japanese Translation List)

- Title: Dust Rag - ISFDB

- Astounding Science Fiction, September 1956, pp. 118-134.

- Astounding Science Fiction - LUMINIST ARCHIVES

- The Best of Hal Clement - Wikipedia

- Small Changes - Wikipedia

- Variety SF: Hal Clement's "Dust Rag" (short story, lunar atmosphere)

- Photo Number IV-127-H3 - Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon, Database

- ISAS | 磁場で捉えた月のダイナモと極移動の痕跡 / 宇宙科学の最前線

- Magnetic field of the Moon - Wikipedia

- Lunar soil - Wikipedia

- Atmosphere of the Moon - Wikipedia

- Lunar horizon glow - Wikipedia

- Moon Fountains - Science@NASA

- Dust “Floats” Above Lunar Surface | NASA

- 月はいびつな雲に包まれていた | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

- McCoy, James E., and David R. Criswell. "Evidence for a high altitude distribution of lunar dust." Proceedings of the Fifth Lunar Conference Vol. 3, Pergamon Press (1974): 2991-3005.

- Stubbs, Timothy J., et al. "A dynamic fountain model for lunar dust." Advances in Space Research 37.1 (2006): 59-66.

- A Dynamic Fountain Model for Lunar Dust - NASA Technical Reports Server (NTRS), 2005.

- Wang, X., et al. "Dust charging and transport on airless planetary bodies." Geophysical Research Letters 43.12 (2016): 6103-6110.

- Xie, Lianghai, et al. "Lunar dust fountain observed near twilight craters." Geophysical Research Letters 47.23 (2020): e2020GL089593.

- Bernardoni, Edwin, et al. "Analyzing LDEX's Current Measurements in Lunar Orbit." The Planetary Science Journal 4.2 (2023): 20.

*1:訳注:おそらく Where Do We Go from Here? という、主に1970年代に出ていたアシモフ編のアンソロジーだと思われる。